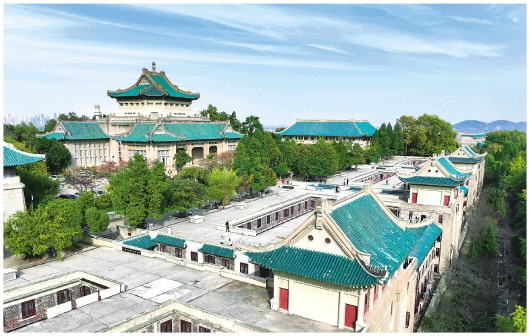

▲武汉大学老图书馆及老斋舍建筑群(11月18日摄)。本报记者程敏摄

本报记者惠小勇李鹏翔侯文坤喻珮

东湖之滨,珞珈山麓,这里坐落着一所被誉为“中国最美大学”之一的高等学府。

自强弘毅,求是拓新,这里见证了百年文脉的学术勃兴与文化传承。

百卅变迁,弦歌不辍,这里浓缩了中国近现代高等教育的发展和积淀。

仁者乐山,智者乐水。走进武汉大学校园,徜徉在山水之间,在这所跨越了三个世纪的学府中,领略山水相映的自然之美,感受立德树人的人文之蕴,体悟兴学图强的奋斗之姿。

珞珈独秀

初冬时节,虽然没有了樱花的绚烂,但站在狮子山上眺望对面的珞珈山,斑斓的秋色为武大的校园增添了另一层温馥的韵味。

武大,不只有樱花和珞珈山。当你步入校园,细细品味,就会被这里更多自然之美与人文之美交相辉映的景致所吸引。

矗立在狮子山顶的图书馆,其中西合璧的建筑风格古朴典雅、气势恢宏,飞檐翘角的八角塔楼犹如皇冠,被学子们亲切地称为“老图”(老图书馆)。踏上台阶推门步入老图,庄严肃穆的历史气息扑面而来。

空高9.6米的礼堂,曾是讲堂、自修室、阅览室。阳光透过落地玻璃窗投射进来,映照着黑褐色的木桌椅,温暖惬意,古色古香。24张阅览桌是1934年武汉大学建成之时的老物件,3米长的书桌,被分为等宽的两个部分,可以让多人同时对坐阅读、学习。书桌中间清晰可辨的凹槽,是放置毛笔或钢笔所用。第一排正中间的两个位置,至今保存着30年代时的两把木椅,椅背上镂空的图案有别于现代仿制的木椅。轻轻坐下,椅凳舒适、靠背熨帖,仿佛能感受到那时的工匠为莘莘学子精心打造的学习环境。

穿过四个角上任意一个拱形门洞,沿着旋转的楼梯往下走、往上走,都是武汉大学辉煌的历史陈列。一根结实的麻绳从第5层楼顶垂吊直插一楼,顶部连接着改装的木制辘轳,是用来运送图书的老式装置。如今,老图虽已不再充当自习室,但仍是武汉大学的校史馆,记载着代代师生的历历过往。

老图两侧分别立有王世杰、王星拱这两位国立武汉大学首任和第二任校长的塑像。1929年之后的三年时间里,王世杰对建校之初的设计规划、筹资建设亲力亲为,他提出要办一所“有崇高理想、一流水准的大学”的办学理念,并逐步实现“文、法、理、工、农、医”六大学院的办学规模。继任校长王星拱则很好地执行了这一办学理念,直至抗战时期、乐山办学时期历尽艰辛、举烛尚明,为此后百余年武汉大学绵延不断的文脉筑牢基础。

继续向两侧观览,文学院屋顶翘角,意为文采飞扬;法学院屋顶平角,意为法力严正。这一对姊妹楼相对而建,是中国传统文化中“左文右武”的体现。山林草木间,著名诗人、武汉大学文学院首任院长闻一多的塑像格外显眼,诉说着关于他“珞珈留痕”的故事。

对于“珞珈”二字,已故的武汉大学人文社会科学资深教授、美学家刘纲纪曾这样诠释——珞珞如石,光辉如玉。既要有石的坚强,甘于做最普通平凡的工作,又要有玉的光辉,不小视自己,任重道远、自强不息。

樱顶脚下,始建于1930年的老斋舍,建筑平面采用不同层次的依山组合,借助山势构成“天平地不平”的立面效果。老斋舍共有4个单元、300多间房间,隐匿在三座罗马式拱门间。《千字文》写道:“天地玄黄,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列张。”而16个老斋舍,便以这16字命名,如“天字斋”“地字斋”依次延伸。