付金华,中国石油长庆油田分公司教授级高级工程师,我校1978级石油地质专业校友。他先后荣获两项行业至高荣誉——第十五届李四光地质科学奖“野外奖”和中国石油第三届“杰出成就奖”,享受国务院政府特殊津贴。四十余载岁月,他扎根长庆油田生产一线,致力于油气成藏科学研究与勘探实践,主持或参与完成国家“六五”至“十五”科技攻关、国家“973”项目、“十一五”至“十三五”国家科技重大专项和中国石油重大专项20多项,在低渗透非常规油气大型化成藏理论领域取得一系列创新成果,为鄂尔多斯盆地苏里格、华庆、姬塬、庆城等超大型油气田的勘探发现与储量大规模增长作出了卓越贡献,有力支撑了长庆油田建成我国最大油气田。

来自李四光故里的“找油人”

1963年1月,付金华出生在湖北黄冈回龙山镇。这个位于大别山南麓的小村庄,正是地质学家李四光的故乡。童年时,他常听长辈讲述李四光打破“中国贫油论”的故事。“那时我就想,长大后也要做这样的‘大地侦探’。”

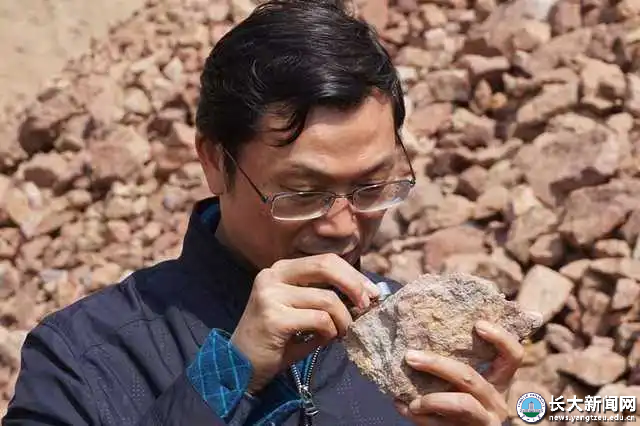

1978年,15岁的付金华考入江汉石油学院(现长江大学前身之一)石油地质专业。在恩师们的指导下,他不仅系统掌握了沉积学、构造地质学等理论知识,更在荆州八岭山、松滋刘家场等野外实习中练就了“火眼金睛”。他至今仍清晰记得,老师带领他们翻山越岭进行地质调查,手把手教授采集岩石标本、观察地层结构等技能。

“最难忘的是大二暑假的实习,”付金华说,“我们连续30天吃住在野外,每天步行20多公里测剖面。老师要求我们仅凭一块岩石标本,就要判断出地层年代和沉积环境。”这种严苛的训练,为他日后破解鄂尔多斯盆地地质谜题打下了坚实基础。

1982年7月,本科毕业的付金华面临诸多选择。当时,大庆油田是众多学子的首选,但他却毅然选择了条件相对艰苦的长庆油田。“李四光先生曾说‘中国西北方出油的希望最大。’我想到那里去,为祖国的大西北贡献自己的力量。”带着这样的信念,付金华踏上了长庆油田的土地,开启了他四十年的“找油”生涯。

硬生生“找”出四个十亿吨级油田

长庆油田位于鄂尔多斯盆地,勘探和开发区域横跨陕西、甘肃、宁夏、内蒙古和山西五省区,总面积约37万平方公里。这里地下虽蕴藏着丰富的油气资源,但储层致密得如同“磨刀石”,油气渗流的孔隙直径甚至不到头发丝的1/30,是典型的低渗、低压、低丰度(“三低”)油气田。要在这样的地质环境中找到大油田,无异于沙里淘金,但石油地质专业一直被学界公认的是要学会“无中生有”,即大胆假设、精准求证的本领。凭借大学期间的扎实专业功底,纵使难度再大,付金华也有一股试一试、闯一闯的勇气和信心。

——陕北的突破:从“磨刀石”中找油

20世纪80年代至90年代,陕北地区安塞、靖安油田的发现,拉开了鄂尔多斯盆地低渗透油藏勘探的序幕。面对复杂的地层构造与油气分布,付金华没有盲从经验,而是沉下心来反复研究前人成果,深入剖析陕北地区的沉积演化史和生烃成储史。他敏锐地意识到,早在一亿多年前,这里曾是一片广阔的湖泊,河流携带着大量泥沙奔涌而入,形成了绵延千里的陆相三角洲群,其规模堪比今天的长江入海口。“这些三角洲的前缘分流河道和河口坝砂体,不仅分布广、厚度大,而且在成岩过程中形成的浊沸石溶孔进一步改善了储油条件,有利于大型岩性油藏富集。”基于这一判断,按照综合研究优选的有利目标,团队加大钻探力度,新增探明石油地质储量7亿吨,总储量达到12亿吨,为陕北老区年产700万吨原油奠定了坚实基础。