突破:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金

进入渤海油田石油勘探开发研究院后,邓运华以一种超乎寻常的执着投入到所热爱的事业当中。在几十年的工作生涯里,学习、研究、勘探、发现,是他奋斗的轨迹,也几乎是他生活的全部内容。

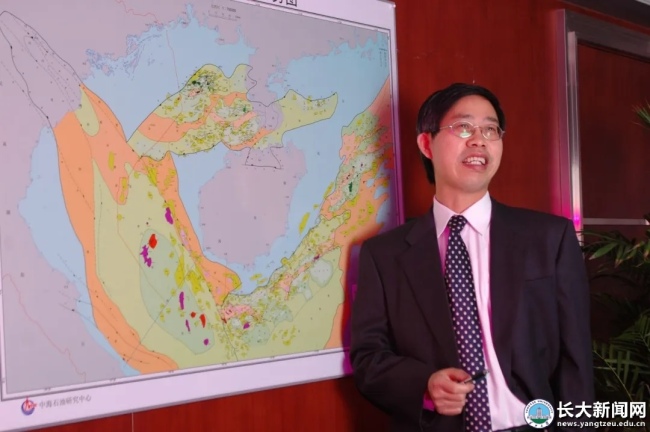

渤海湾,这片看似平静的海域,地质构造却极为复杂,被地质学家们形容为“摔碎了的金盘子”:生油岩埋藏深,储油层浅,晚期断层活动强烈,石油的运移、聚集和保存条件复杂多变,勘探难度极大。

当对渤海湾的勘探进入低潮时,各方面的质疑、失望接踵而至,这个年轻人却始终保持着那份对渤海湾的执着——他相信在未来的几十年里,浩瀚的渤海湾必将在中国能源板块上占有重要位置。面对各种纷繁复杂的地质资料,他一份份认真梳理分析。他深知这些资料是打开渤海湾油气宝藏大门的关键钥匙,每一页、每一个数据都可能隐藏着重要线索。

1992年,邓运华迎来职业生涯重大挑战——担任渤西勘探项目经理。此前,该地区已经钻了近30口探井,却始终没有重大发现。面对如此困境,邓运华没有丝毫退缩。他带领团队日夜奋战,对各种地质资料展开深入分析。

邓运华心里明白,要想钻井获得成功,就必须有新的地质认识作指导。于是,他白天带领大家分析地震、测井、钻井资料,晚上熬夜阅读该区研究报告和文献。执着的邓运华就像一部“永动机”,日夜不息地轮转着,在极短的时间内,分析了渤西1.2万平方公里内所有的地质、地震资料,以及过去的科研报告,并查阅了国内外类似地区油气勘探的技术和认识作为借鉴。

经过两年的精细研究,邓运华创造性地提出了大断裂—砂体“中转站”模式运移能力强、小断层及走滑断裂运移油气的能力较弱、地层—断层的组合关系控制了油气聚集部位的理论。

在创新观点的指导下,结合构造、沉积、储层综合研究成果,他们很快就优选出了探井井位,并实施钻探。歧口17-2、17-9、18-2、18-9等油气田就这样脱颖而出,年产油达60万方,天然气1亿方,取得了较好的经济效益。相关成果也获得了国家科技进步奖三等奖,其个人被评为总公司劳动模范。邓运华从此在石油勘探领域崭露头角,开启了他辉煌的科研之路。

此后,邓运华不断深入研究渤海湾地质构造和油气分布规律。1997年,他提出了渤海湾盆地凹陷—凸起油气聚集差异性理论,指出“东营、西部、辽西、南堡、莱北为凹陷富集型,沾化、渤中、辽中为凸起富集型,歧口、黄河口、沙南凹陷为凹陷-凸起平均富集型”,为渤海湾地区的油气勘探提供了重要理论指导,促进了渤中25-1S、蓬莱19-3等众多大、中型油田的相继发现。

1997至2005年,渤海湾地区新发现油气田的地质储量大幅增加,成为中国同期储量发现之最。渤海油田产量也实现了快速增长,逐渐发展成为中国第二大油田。邓运华凭借其杰出的贡献和创新认识,于2001年获得国家科技进步奖二等奖、海洋石油总公司总经理特别奖。

经过多年的潜心研究和实践探索,邓运华提出了浅层油气运聚理论。该理论以“断层—砂体油气运移‘中转站’为主要运移方式”等7项学术思想为支撑,系统地阐述了渤海地区浅层油气运聚规律,在渤海勘探实践中发挥了巨大作用。基于该理论,其带领团队在9年时间里发现了7个大油田、17个中型油田,地质储量达27亿方,为渤海油田的持续发展奠定了坚实储量基础。