江苏南京,秋意正浓。在刚刚落幕的第二十二届“中国慈善榜”上,爱尔眼科以2.17亿元的年度捐赠总额,赫然位列企业榜第19位,再度被聚光灯照亮。红榜之上,是企业社会责任的荣耀加身。然而,就在一个月后,网易清流工作室的调查却撕开了光环背后的裂缝:这笔善款兜兜转转,最终大多流回了爱尔眼科自家的医院账户。一场以慈善为名、以医保为利、以闭环为术的商业逻辑,正在悄然运转。

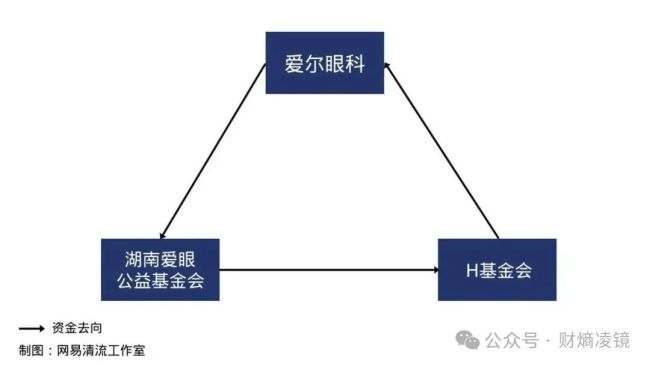

这不仅仅是一次捐赠,更像是一场精密设计的“资金循环”:钱从爱尔眼科流出,绕过几重基金会的中转站,最终又回到了爱尔眼科的账上。捐赠、救助、手术、医保报销……环环相扣,仿佛一场没有观众的舞台剧,演员只有自己,掌声却响彻舆论场。

“左手捐钱,右手收钱”:慈善闭环的运作密码

2015年,湖南爱眼公益基金会成立,发起方正是爱尔眼科。作为一家非公募基金会,其资金来源高度集中——2024年年报显示,捐赠收入达2.52亿元,其中仅爱尔眼科全资子公司山南优视医疗器械有限公司便贡献了4600万元。这笔巨款,名义上用于“眼病防治”“光明行”等公益项目,实则流向了一条清晰而闭合的路径。

以“H基金会”为例,2021年至2024年,湖南爱眼公益基金会连续四年向其支付资金,总额近5600万元。而H基金会随即以“救助困难眼病患者”为由,将资金转拨给15家爱尔眼科控股子公司,包括珠海、重庆、兰州、江门等地的爱尔眼科医院。

更值得玩味的是,湖南爱眼公益基金会还向四川省残疾人福利基金会、湖南省残疾人福利基金会、辽宁省慈善联合总会等多家机构捐赠数千万资金,而这些项目的“执行方”,无一例外,都是爱尔眼科在当地的连锁医院。换言之,慈善项目成了企业自有医疗资源的“定向采购”。

其实早在2022年,这一模式已被媒体曝光:受助者必须前往指定的桂林、玉林等爱尔眼科医院接受手术,善款随之回流。当时,面对汹涌的舆论,爱尔眼科方面的回应却是:“我们做的这些都是合法合规的”。三年过去,这一操作不仅未停,反而在年报数据中呈现出更系统、更规模化的特征。

这已不是单纯的“企业办慈善”,而是用慈善资金为自家医疗服务输血,形成“捐赠—服务—回款”的闭环。正如一位知情人士所言:“捐出去的钱,最后又赚回来了。”

医保“差价套利”:免费手术背后的利润密码

如果说善款回流尚可辩解为“公益闭环”,那么涉嫌套取医保基金差价,则将这一模式推向了法律与伦理的悬崖。

据新浪财经2022年报道,爱尔眼科前员工透露,白内障手术属于医保报销范围,医院每完成一例,可获得约1300元的医保支付。而手术实际成本远低于此,意味着每做一例“免费”手术,医院仍能赚取医保基金的“差价”。

更进一步,医院在术前会极力推荐患者使用价格更高的“非球面晶体”或“高端人工晶体”,费用从数千元到数万元不等,由患者自费承担。而“中高端晶体转化率”甚至被纳入医生绩效考核——慈善成了引流工具,免费成了营销话术,医保成了稳定现金流。

这并非空穴来风。2025年8月,象山爱尔眼科医院因“将目录外项目睑板腺检查串换为医保目录内项目角膜地形图检查”被查实,违规使用医保基金4.51万元,造成基金损失2.78万元,被罚款4.45万元。同月,卫健部门另对其追加罚款8.7万元,合计13.15万元。

而类似案例屡见不鲜:2024年,阳江爱尔眼科医院因超标准收费、超医保范围执业,被追回违规资金2.24万元;2025年7月,本溪爱尔眼科医院因违法违规使用医保基金,被罚9.2万余元;2025年5月,佛山华厦眼科医院因重复收费、分解项目收费,被罚3.96万元。

这些处罚,像是一张张司法快照,定格了行业潜规则的冰山一角。

行业共性?华厦眼科的“多层中转”迷宫

爱尔眼科并非孤例。另一民营眼科巨头华厦眼科,也被曝出高度相似的操作模式。

其核心路径是通过厦门观音寺慈善基金会作为资金中转站。自2019年起,华厦眼科及其子公司持续向该基金会捐款,金额从数百万元飙升至2023年的4294.7万元。而该基金会的资金,又定向流向福州、宁德、莆田等地的华厦眼科子公司。

更复杂的是,华厦眼科还构建了“多层中转”链条:子公司向重庆市大爱渝商慈善基金会捐款,后者再将资金转至厦门观音寺慈善基金会,最终仍回流至华厦体系。甚至,H基金会这一爱尔眼科的资金通道,也出现在华厦的慈善网络中,形成跨企业的“闭环共谋”。

2023年,厦门观音寺慈善基金会向华厦系医院支付1300万元;2024年,H基金会向邳州华厦视明眼科等3家医院捐款476.39万元。资金如水流般精准注入企业血管。

法律红线与伦理困境:慈善,还是套利?

广东国鼎律师事务所高级合伙人、公益律师廖建勋指出,根据《中华人民共和国慈善法》第四十条,捐赠人不得指定或变相指定其利害关系人作为受益人。若慈善资金最终服务于捐赠企业自身盈利,已涉嫌违反慈善法初衷,构成“公益财产私有化”。

2018年,民政部曾明确点名批评“名为爱心、实为谋利”的医疗慈善行为,要求严查“指定合作医院”“定点救助”等模式。2022年,贵州省纪委监委亦通报盘州市某医院以“免费治疗”诱导患者住院,套取医保基金。

2025年3月,《新华每日电讯》揭露一起民营医院承包眼科,以“复明工程”为名,五年间骗取医保基金超3000万元,主犯被判处有期徒刑十二年十个月。这一案例,如同一面镜子,映照出当前慈善与医保监管的脆弱防线。

业绩承压下的“慈善冲动”?

慈善光环的背后,是企业基本面的悄然变化。

截至2025年6月底,爱尔眼科总资产达352.69亿元,较2011年增长超19倍,靠的是持续并购扩张。然而,业绩增速已明显放缓:

2024年,营收增长3.02%,净利增长5.87%,均为近年新低;2025年上半年,归母净利润20.51亿元,同比仅增0.05%;第二季度净利10.01亿元,同比下降12.97%。

与此同时,商誉高企至87.22亿元,存在减值风险。股价方面,截至2025年10月21日,收盘价12.33元/股,已跌回2019年水平,较2021年高点下跌超过80%。

在增长乏力、市场信心疲软的背景下,高调慈善是否成为重塑品牌形象、换取政策与公众宽容的“软性投资”?这一疑问,萦绕在投资者与公众心头。

真正的慈善,应指向何方?

慈善不应是企业的“形象工程”,更不应成为医保基金的“套现通道”。真正的医疗公益,应直接为患者减免药费,不绕道基金会,不绑定消费,不追求回报。当慈善与商业的边界模糊,当“做好事”变成“算好账”,我们失去的不仅是医保基金的安全,更是社会对善意的信任。

爱尔眼科的慈善迷局,不是个案,而是一面镜子,照见了慈善制度设计的漏洞、医保监管的盲区、企业伦理的滑坡。

针对媒体报道出来的爱尔眼科等医疗机构的慈善迷局,建议民政、医保、市场监管等相关部门联合调查,彻查“湖南爱眼公益基金会”“厦门观音寺慈善基金会”等机构资金流向;同时,应建立慈善项目受益人回避机制,禁止企业捐赠资金用于自身关联医疗机构;要强化医保基金使用审计,对“义诊”“免费手术”等高风险项目实施全过程监控;还需要推动慈善信息公开标准化,确保每一分善款可追溯、可验证、可问责。

如今,两家医疗机构仍未对资金回流问题作出正面回应。但可以肯定的是,慈善从来不是“左手倒右手”的数字游戏,医保更容不得半点算计——这道底线,容不得任何企业逾越。

※本文综合自新华网、网易清流工作室、新浪财经、各地医保局处罚文件及公司公开财报,仅做信息交流之用,不构成任何投资建议,投资者据此操作风险自担。

来源:财熵凌镜