金秋时节、秋风送爽、层林尽染、丹桂飘香,柏林镇知雨轩内游人如织,非遗体验、田园研学、民宿休憩等场景交织,一幅“乡村即景区”的生动画卷徐徐展开。近年来,该镇以党建为引领,以农文旅深度融合为支点,紧扣“以文塑旅、以旅彰文”主线,在“融”字上做文章、“合”字上下功夫,通过文化铸魂、旅游搭台、产业赋能,全力打造城郊旅游首选地,推动乡村振兴从“蓝图”迈向“实景”,书写出“诗与远方”交织的示范答卷。

文化铸魂:让千年非遗“活”起来

文化是旅游的灵魂。作为“湖北省民间文化艺术之乡”,柏林镇深挖千年文化底蕴,让非遗技艺、民俗文化从“展览馆”走向“生活场”。该镇坐拥省级非遗草把龙灯舞、老母荒云雾剑茶制作技艺,市级非遗蚌壳灯、凤凰船等丰富文化资源,还保留着鲍花村古龙泉寺遗址等历史印记。在此基础上,该镇建成省内规模最大、非遗工匠集聚最多、门类最齐全的非遗展示中心,以及“湖北省最美文化站”,为文化传承搭建起坚实平台。通过“让非遗走进生活”的创新模式,该镇推动传统文化“活”起来:草把龙灯舞登上央视舞台,“柏林知雨”非遗文化传承项目斩获全市三等奖,非遗馆日均300余名游客打卡体验,扎龙灯、学制茶、听民俗故事成为新潮流。曾经藏于深巷的古老技艺,如今变身“国潮”新宠,不仅让游客沉浸式感受文化魅力,更带动了消费,让文化真正成为乡村振兴的“精神密码”。

旅游搭台:让山水田园“火”起来

“沿着财神沟一路走,茶园碧波、森林秘境、山间村落连成片,就像在画里穿行!”自驾游客李女士的感慨,道出了柏林镇全域旅游的魅力。该镇打破“景点孤岛”,构建全域化体验空间,围绕“乡村是景区、山水是景观、生活是旅游”的目标,打造三大特色旅游场景,让乡村成为吸引游客的“流量支点”。

“田园课堂”唤醒农耕记忆。知雨轩耕读研学基地里,农民化身“导师”,农田变成“教室”,割稻子、种蔬菜、磨豆腐等农活成了“活教材”。孩子们在田间地头挥洒汗水,大人在农事体验中重拾乡愁,传统农耕文化在欢声笑语中焕发新生。

“风景廊道”串联山水田园。以财神沟为“线”,串起白马山3A级景区的灵秀、千亩茶园的翠绿、老母荒万亩原始森林的静谧,打造出“可游、可学、可赏、可品”的风景带。昔日的交通干线,如今成了“一步一景”的画卷,“半小时文旅体验圈”年引5万余名自驾游客前来“打卡”。

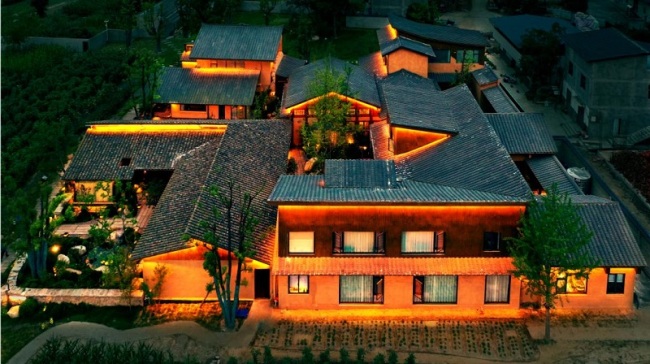

“高端民宿”升级旅居体验。“一院一品、一宿一景”的田园诗歌主题民宿,让住宿不再是“歇脚”,而是一场文化之旅。知雨轩别院凭借雅致的环境、贴心的服务,获评“全国甲级旅游民宿”,游客在此推窗见绿、入夜听风,尽享“诗意栖居”的美好。

产业赋能:让融合效益“显”起来

“一片叶子”带动产业链,“一处电厂”变身科普地,“一桌饭菜”留住游客心……柏林镇以“文旅兴镇”为目标,推动文旅与农业、工业、服务业深度“牵手”,释放出“1+1>2”的乘数效应。

茶旅融合,让“叶子”变“票子”。全镇3000亩茶园推行绿色防控,非遗制茶技艺为茶叶“镀金”,秦家坪古茶树成功收入《中国古茶树生态系统》一书,柏林茶叶更是成为京堰对口协作的“丰台礼物”。游客采鲜茶、看制茶、品茶香,茶叶从“农产品”变成“旅游商品”,带动村民腰包越来越鼓。

工旅联动,让“厂房”变“景点”。220KV变电站的“电魔方”、垃圾焚烧发电厂的“变废为宝”、凤凰山光伏发电的“茶光互补”……该镇整合这些市政资源,打造“绿色能源探秘线”。游客走进生产现场,近距离了解电力供应、垃圾处理全过程,既体验了工业旅游的新奇,又学到了环保知识,这条线路成了中小学科普、企业团建的“香饽饽”。

服务升级,让“过客”变“常客”。围绕游客“吃住行游购娱”需求,该镇下足“绣花功夫”。5公里农村公路提档升级,100余个错车点、200余个停车位解了“停车难”;20余家农家乐开展厨艺培训,统一定价,通过炖好一只鸡、烧好一条鱼、炒好一个拿手菜,培育一批品牌农家乐,勾住游客的胃,留住游客的心。清洁家园行动让乡村“颜值”飙升,旅游投诉快速响应机制让游客安心。全方位的服务,让更多游客来了就不想走。

“下一步,我们要持续做好农文旅融合文章,朝着‘区域文旅目的地’的目标全力冲刺!”柏林镇党委书记向旭信心满满地说。深化文创产品开发,让非遗不仅“好看”,更能让村民“增收”。做好农文旅融合文章,整合农耕、非遗、红色文化资源,打造精品线路,依托原始森林引入项目,让游客在“天然氧吧”中养生。打造专属文旅IP,联合头部旅游博主、短视频达人,打造“网红打卡点”“爆款产品”,让柏林文旅名气更响,吸引更多外地游客,从“城郊首选”迈向“全域标杆”。(通讯员:王虎)