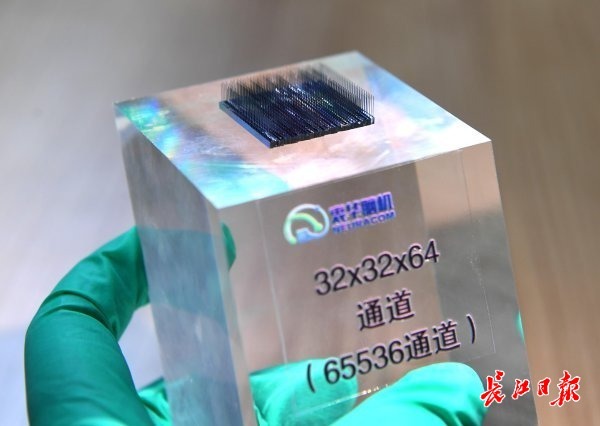

衷华脑机研制的65536通道双向植入式脑机接口系统微针阵列。长江日报记者高勇 摄

在武汉,传统产业“老树发新芽”。

武钢“一米七”老厂区变身绿色超级工厂,高等级无取向硅钢可供应全国1/3新能源汽车。

东风岚图累计生产新能源汽车20万辆,产值超500亿元,月产稳定超1万辆,汽车产业在转型中破局。

武汉产业转型背后,是产业向新开拓,是业态以新布局。武汉将持续推动传统产业焕新、支柱产业塑新、新兴产业育新、未来产业储新,打造以光电子信息为代表的世界级产业集群,构建具有武汉特色和优势的现代化产业体系。

发展向绿——

城市的鲜明底色

绿色发展是高质量发展的底色。市委全会强调,加快经济社会发展全面绿色转型。

听不到钢卷轰鸣,40余台智能小车高效穿梭,“钢卷不落地”有序运行。8月20日,随着首批钢卷装车驶出厂区,武汉钢铁有限公司硅钢部新能源无取向硅钢分厂正式投产运营。

“从工艺装备到物流系统,再到生产流程设计,全部是武钢自主研发。”该厂厂长唐爽充满自信。这座新工厂采用全球首创的10余项核心技术,构建起“5G+智慧管控平台”,让整座工厂实现全流程绿色化生产,每年可减少碳排放400万吨,相当于36万公顷森林的年吸碳量。

武汉钢铁有限公司硅钢部新能源无取向硅钢分厂“钢卷不落地”的现代物流模式有序运行。 长江日报记者肖僖 摄

自动机器交错穿梭,上百只机械手臂昼夜不停……在TCL华星武汉基地,绿色低碳体现在生产的每个细节。

基地监控室内,技术人员盯着电脑屏幕,认真观察每个数字跳动。“这里建立了一套智慧能源管理系统,每一台设备、每一段时间的能耗水平、碳排放数据都可实时监控,碳排放管理就在每时每刻。”在生产环节,通过提高可再生材料比重、利用数智化技术缩短工艺流程等方式,实现生产减碳。

材料新、工艺新、管理新。在武汉,制造业企业正在修炼硬核实力,形成“用绿色造绿色”的低碳生产范式。

在格林美武汉园区,废旧电器堆砌的“城市矿山博物馆”讲述着循环经济故事。“我们将充分把握武汉发展机遇,在动力电池循环利用、城市矿产交易、绿色投融资平台建设方面与武汉相关单位加强合作,形成更多标志性成果,为武汉经济社会发展作出更大贡献。”格林美股份有限公司董事长许开华表示。

“我最近又攒了261千克碳减排量,累计获得了614千克。”市民谷雨拿起手机翻看自己的减碳成果。在武汉,绿色低碳不是口号,它既是市民积渐而成的生活方式,也是市民手机里可量化、能兑换的“个人资产”。