朱焕春教授明白,这不是单一的“三维交付”、“XX行业版数字平台”、“外业助手”可以解决的问题,这是繁杂严苛的行业规范与企业流程简化需求间的矛盾、一线人员待遇与其工作环境及强度间的矛盾、是工程建设成果对多专业的需求与专业壁垒难以突破的矛盾等等。如何从根源上解决这些复杂的难题,征战岩土工程行业多年的朱焕春教授敏锐地嗅到了一丝可能。他将早年间于Itasca时使用地学工业软件的经验,与多年来致力于工程服务的感受融会贯通,历时七年奔走于各个国家大型工程,不断突破,不断验证,终于给出了自己的答案。

技术创新,互联网+人工智能与岩土工程的巧妙融合

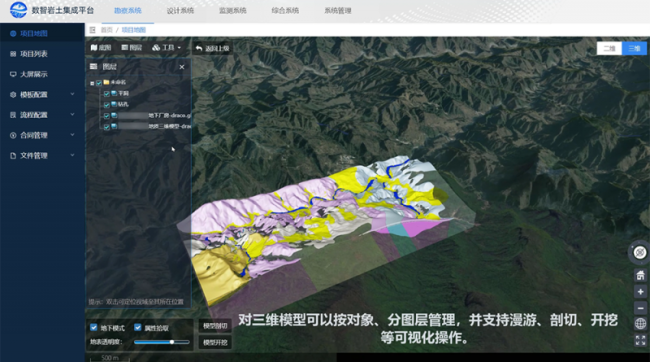

“目前的三维地质建模已经逐渐有人在用了,但是除了水利水电行业的头部企业外,更多单位的地质建模还是停留在只能看、不能用的阶段,这还远远达不到数字化转型的要求。数字化转型是不可以与生产环节脱钩的,那数字化的手段自然也要覆盖进生产的全流程中去。我们要建立一个覆盖生产全生命周期的云平台,实现岩土工程行业从传统纸质二维工作方式,到三维、互联网、人工智能的一步跨越。”加华地学希望实现的是依靠技术上的突破解决现实问题,并催生新的应用场景。如果说早年间彻底摆脱国外技术是加华地学开始创新突破的起点,那么,融合了三维地质建模、互联网、人工智能三大技术的“数智岩土集成平台”的构想,则完全是加华地学凭着一腔孤勇,探索未知道路的开始。

说起来容易做起来难,七年攻坚,朱焕春教授带领着加华地学团队,从工程行业最基础的地质建模技术、地质模型与结构模型的跨专业交互,到作为Saas平台最重要的互联网技术、数据中心搭建,一步步突破,完成了平台的基本搭建。

做科研苦,要耐得住寂寞,要有“板凳甘坐十年冷”的坚韧。好在朱焕春教授及加华地学团队并不囿于理论知识,多年工程咨询业务的积累为其提供了大量的工程一线工作经验,及产品试用验证的机会。依托于白鹤滩、YX等多个国家大型工程项目的不断打磨,平台的基本功能慢慢做到了“人无我有,人有我精”:

为了满足严苛的行业规范,加华团队没有效仿其他厂家制作各版本复杂的单机软件,而是将不同行业、不同地区的标准规范皆内置其中,允许企业自由配置,一个平台全部通用,保障流程合规;

面对中小企业的人员成本问题,云端数据库消除了数据孤岛,让一切数据与成果可以随时调用,避免了人员流动问题与工作对接成本;

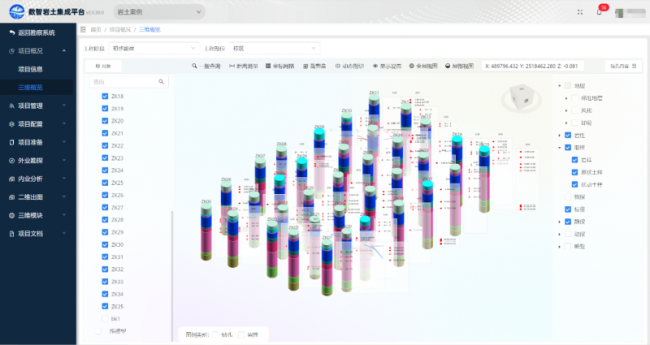

为解决工勘企业最为担心的质量风险问题,平台基础的勘察数据按照真实三维空间关系储存,打破了传统二维图模式的局限,大大提升了成果的可靠性;

面对岩土工程行业不断下行的局面,平台又通过多种批量工具、一键建模、云端协同尝试帮助企业增效降本。

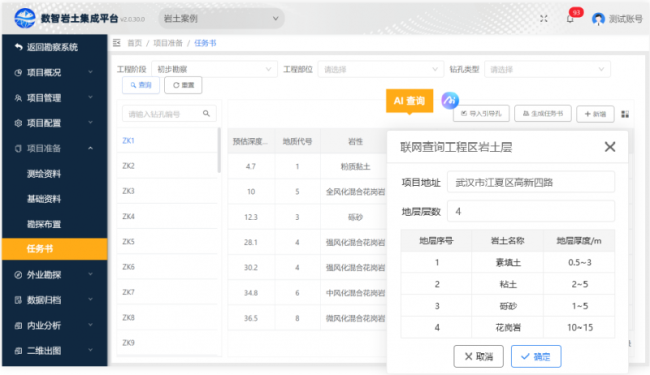

——但这样还不够。如今已经年过60的朱焕春教授依然是高新技术的狂热爱好者,他总在思考新的技术能否给岩土工程行业带来质的改变。基于互联网+技术开发云平台便是源于它的这份思考,而如今人工智能+技术的接入更是如此。钻孔图像识别、AI勘察助手、智能建模,AI技术的引入为工程勘察工作带来了质的改变。依托于原生智能、多端协同、云服务等特性,平台为中小型企业数字化转型提供了强有力的支持,推动了“人工智能+”技术在岩土工程行业的落地。

“deepseek的出现给了我们行业新的可能。”于施工区奔走数十年的朱焕春教授立刻察觉了新技术在工程勘察中的广大应用场景。对于企业来说,AI高速查阅全网资料的能力使之能够在面对业主单位时获取更多主动性,增加竞争力,以争取更多业务;对于企业内的项目部门来说,钻孔图像识别、智能建模、数据调取与报告智能生成,又是不折不扣可以提升其业务能力的功能;而对于广大基层人员,移动端APP辅以AI技术可以大幅改善其工作环境与强度,让每个人都能跟上科技发展并因之受益。让新的技术力量与传统生产要素深度融合,让数据与互联网结合形成数字资产,让数据与AI技术结合形成地质AI模型,让管理与新技术结合形成云端管理,让人人因为科技而受益。