8月12日,58岁的杭建权和往常一样,走进了熟悉的武汉血液中心成分献血科,献出2个剂量的血小板,这是他人生中第400次献血。杭建权是目前武汉市献血次数最多的献血者,从1995年至今,他捐献的血液足以让680余位患者得到及时的救治。楚天都市报极目新闻记者晏雯通讯员肖莉娇摄影报道

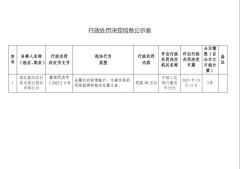

武汉血液中心副主任杜思颖、“江城第一热血家庭”的母亲郭珍玲为杭建权点赞肖莉娇摄

□楚天都市报极目新闻记者晏雯通讯员肖莉娇 8月12日上午,58岁的江汉区河道堤防管理所管理员杭建权和往常一样,走进了熟悉的武汉血液中心成分献血科,坐上采血椅,伸出手臂,献出2个剂量的血小板。这是他人生中的第400次献血,他成了武汉市首位无偿献血达400次的爱心人士,也是目前武汉市献血次数最多的献血者:从1995年至今,他累计捐献全血2次,400毫升;捐献成分献血398次,捐献的血液足以让680余位患者得到及时的救治。 一次“意外”,开启30年的热血之旅 1995年,刚参加工作的杭建权在东湖跳水时不慎摔伤头部,鲜血直流。同行的人担忧他的伤势,他却望着流淌的血液感叹:“这么多血白白流掉了,多可惜啊。要是能献出去,说不定还能帮到别人。”正是这份朴素的念头,让他第一次萌生了献血的想法。 1995年5月11日,杭建权首次献出全血,1997年7月16日,单位组织献全血,他报名参与,但当时的他对无偿献血的认知还很模糊,只是觉得“既然血液能再生,献出去能救人,何乐而不为呢?” 真正让他坚定献血信念的,是“江城第一热血家庭”的郭珍玲。郭珍玲和丈夫刘源曾坚持献血到退休,儿子刘明明目前献血已达249次,一家三口都是无偿献血的坚定支持者。 2005年,热爱冬游的郭珍玲在龙王庙运动健身时,结识了杭建权,见他身体条件这么好,便鼓励他坚持无偿献血,还推荐了他参加无偿成分献血,这种献血方式间隔期更短,每个月都能够献。 “我第一次献成分血就是郭老师带我去的。我看到参与献血的都是和我一样的普通人,还有不少大学生,他们都能献,我为什么不能?”2005年6月21日,在“引路人”郭珍玲的带动下,杭建权加入了定期捐献血小板的行列。 再启新程,将爱心接力棒不断传递 从2005年至今,杭建权坚持每月献血1-2次。即便在最艰难的时刻,他也从未中断过献血。 2016年7月,作为江汉区河道堤防管理所管理员,杭建权日夜奋战,但到了该献血的日子,他依然合理安排好时间,准时出现在血液中心。献完血后,他顾不上多休息便立刻返回大堤,急匆匆的他说:“防汛不能等,救人也不能等。” 8月12日,曾经引领杭建权走上献血之路的郭珍玲特地赶来,见证这一重要时刻。“好样的,建权!”70多岁的郭珍玲竖起了大拇指,看着眼前这个曾被自己“领进门”的后辈,如今成了湖北省的热血榜样,她打心底里骄傲。 现场,他们相视一笑,眼中满是默契,而这一感人场景也是爱心传承的生动诠释。郭珍玲常说:“被自己感召去献血的人有不少,杭建权是坚持得最好的一位。” “杭老师,感谢您多年的热血坚守。”武汉血液中心副主任杜思颖向杭建权送上了鲜花,成分献血科医护人员代表集体为他点赞,向他致敬。杭建权说,自己的398次成分献血都是在这里完成的,每次来成分献血科就像回家一样,这里的服务让人倍感温暖,这也是他坚持献血的动力之一。 “完成第400次献血对我而言不是终点,而是新的起点。”杭建权说,“只要身体允许,能献一天就献一天,我只是将这件力所能及的事情坚持了下来。就算以后不能献了,能做的事情还有很多。” 杭建权至今记得2017年他作为“母校”——江汉区大兴路小学的校外辅导员,走上讲台给孩子们讲献血知识的情景。他希望孩子们和更多的年轻人都能到血液中心来看看,感受这份公益的意义,“就像当年我们从前辈手中接过热血接力棒一样,无偿献血爱心事业还会在年轻一代中不断传承下去,生生不息。”