近日,科睿唯安发布最新的基本科学指标(ESI)数据显示,黄冈师范学院化学学科首次进入ESI全球排名前1%。

ESI作为基本科学指标数据库,是衡量高校、科研机构国际学术水平及影响力的关键指标。根据统计,2014年1月1日至2024年12月31日,黄冈师范学院化学学科共有ESI论文438篇,总被引8275次,篇均被引18.89次,高被引论文4篇,单篇最高被引369次。

这一成绩的取得,标志着该校化学学科的科研实力与学术成果已达到国际前沿水平,更是学校整体学科建设的重大突破,其成绩背后是在学校党委行政的正确领导下化学人数十年的拼搏、坚守与蜕变。

筑巢引凤,搭建希望之台

2013年,对黄冈师范学院化学学科而言,是发展的关键之年。这一年,“催化材料制备及应用湖北省重点实验室”正式获批。

在此之前,化学化工学院面临着科研平台匮乏、高层次人才短缺的发展困境——全院仅有3个基础实验室,科研仪器设备总值不足200万元,年均科研经费不到50万元,与同类院校相比存在明显差距。

实验室获批后,购置了X粉末衍射仪、场发射扫描电镜等大型设备、引进了首位省级高层次人才,当年即获批国家自然科学基金项目2项,实现了学院国家自科基金项目零的突破。

随着重点实验室的落成,这一高能级创新平台迅速显现出强大的“磁吸效应”,吸引着众多优秀人才纷至沓来,先后有5名省级人才加入,这些在《Science Advances》、《Angewandte Chemie International Edition》等顶刊发表过多篇力作的学者到来,学院为其打造研究平台:价值数百万的扫描电子显微镜,甚至连实验室的防震台都采用了航天级标准。

重点实验室的辐射效应也很快显现。催化材料制备团队为湖北展旺新材料公司开发了碳纳米管的纯化技术并实现产业应用,与荟煌科技股份有限公司联合开发了高载量铝镍催化剂制备技术,该技术荣获湖北省高价值专利大赛银奖并已量产,年销售额超1亿元,催化剂应用于32家焦炉煤气制LNG厂家,应用客户总计年消耗超60亿Nm3/年焦炉煤气规模,年产超150万吨LNG,年产SNG40亿Nm3,年产值超200亿,节约标煤使用量300万吨,为能源结构调整,减少碳排放作出突出贡献。

签约仪式上,企业代表那句“我们寻找了十几年的技术,原来就在家门口”的感慨,道出了产学研用融合的真谛。

如今,这一高能级创新平台欣欣向荣。科研经费爆发式增长,从年均不足50万元跃升至2015年的500万元,至2023年已突破1200万元,较2013年增长逾20倍,技术服务累计创造经济效益超3000万元。

此后,学院更是不断完善科研配套设施,持续优化科研环境,从实验室的精细化管理,到科研辅助团队的组建,为每一位入驻的科研人员提供全方位的支持,使得重点实验室成为了吸引人才、孕育成果的科研高地。

每天清晨,当自动门禁系统发出清脆的“滴”声,年轻的科研工作者们鱼贯而入,他们或许不曾想到,脚下这片热土,曾经只是图纸上的一个梦想。而那个关于“筑巢引凤”的故事,仍在续写着新的篇章。

人才汇聚,点燃奋进之火

2017年,解明江博士带领着四位先后入职且研究方向相近的博士踏入学院,聚焦碳材料方向研究,学院迅速将他们组建为碳材料团队。

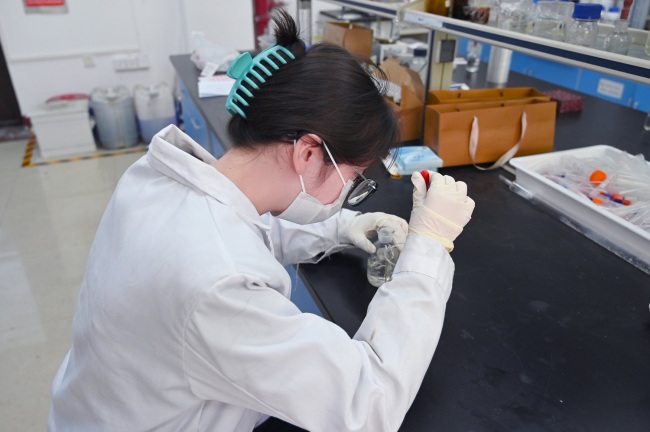

团队初创时期的实验室条件简陋得令人心酸:通风橱的排风系统时常罢工,实验台面的漆皮斑驳脱落,设备与器材更是捉襟见肘……

然而,这群年轻人却以惊人的热情点燃了科研的火种。记得那个酷暑难耐的七月,团队成员们挤在不足二十平米的临时实验室里,汗水浸透了白大褂,却依然目不转睛地盯着反应釜中跳动的气泡,经过反复讨论和实验,他们找到优化制备工艺,提升了新型碳材料性能。如今,这个团队对支撑ESI有至少30%的贡献,成为学院科研发展的中流砥柱。

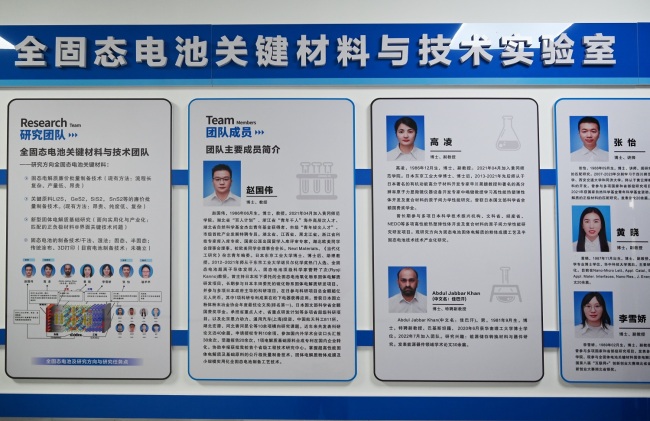

赵国伟教授的加盟更是化学化工学院求贤若渴的生动写照。

2019年早春,正在海外深造的赵国伟向黄冈师范学院投递了简历。学院收到这份来自海外游子的“家书”后高度重视,院长亲自致电慰问,并连夜拟定人才引进方案。正是这份割舍不断的桑梓情怀,让这位青年学者毅然选择回到鄂东大地,将国际前沿的科研理念带回母校,为家乡高等教育事业和科研发展注入新的活力。

疫情期间,隔着千山万水,化学化工学院的老师时常与赵教授视频连线,字斟句酌地完善国家自然科学基金申报书。屏幕两端,常常是国内的晨曦对接着海外的深夜。

待疫情阴霾散去,赵国伟归国首日便受到了学院的热情接待。令他惊喜的是,学院不仅为他配备了精良的科研设备,更精心组建了研究团队。在学院全力支持下,他带领团队攻克了困扰业界多年的电池材料稳定性难题。

2022年寒冬,当实验数据终于达到理论预期时,整个团队相拥而泣。这项突破性成果最终助力赵教授荣膺湖北省省级人才殊荣。

化学化工学院深谙“栽下梧桐树,引得凤凰来”的至理。学院设立了科研奖励机制,从国家级项目到横向课题,让每一个科研工作者每一份付出都尽可能获得相应的回报。更令人称道的是学院在学校职能部协同下打造的“人才服务链”:从配偶工作安置到子女入学,从住房补贴到健康管理,事无巨细的人文关怀让每位学者都能全身心投身科研。正如学院博士们常感叹道“这里不仅是科学的战场,更是一个温馨的大家庭。”

目前,化学化工学院专任教师博士比100%,其中教授10人,副教授26人,省级高层次人才11人次,入选全球前2%顶尖科学家榜单5人,获批湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队4个。

教学相长,师生共进之路

在学院的发展进程中,教学与科研紧密相连,老师们不仅专注于科研工作,追求学术上的卓越成就,还十分注重对学生的培养,化学化工学院采用“本科生科研助手”培养方式,让本科生提前进入科研赛道,学生们不再是课堂上的被动接受者,而是化身为科学探索的积极参与者。

2019级学生余意在本科阶段就取得了令人瞩目的科研成绩,她作为科研助手在导师一对一的指导下深入探索专业领域,获得湖北省第十四届大学生化学(化工)学术创新成果报告一等奖,发表五篇SCI论文,其中多篇发表于ESI高影响力期刊,在《Journal of Physics and Chemistry of Solids》、《Journal of Energy Storage》等ESI分区期刊上,余意也作为重要作者贡献了研究成果,从选题、实验设计到论文撰写,每一步都离不开学院科研助手模式提供的专业指导和资源支持,彰显了学院科研助手机制的卓越成效。

化学化工学院通过科研助手模式,不仅培养了学生的科研能力,更在本科阶段就为他们搭建起通往国际学术舞台的桥梁。余意的成功并非个例,学院已有多名学生在该模式下发表SCI论文,为学科研究领域输送了一批兼具理论基础与科研实力的优秀人才。正如院长田正芳所说:“我们不仅要培养学生的学习能力,更要培养学生的创新精神。”

水到渠成,收获荣耀之光

化学学科持续的建设过程中,学院党委坚持把党的领导贯彻始终,形成了“学科建设发展到哪里,党建工作就聚焦到哪里”的工作格局。随着化学学科的快速发展,以学科建设为牵引一体化推进学院高质量发展的成效日益凸显,学院的综合实力得到了显著提升,学术影响力也日益扩大。

在学术成果产出方面,学院实现了从“量”到“质”的跨越式转型,完成了一次华丽的学术蜕变。建院以来化学化工学院一直倡导教师发表学术论文,年发文量蔚为可观。近年来随着学科建设的逐渐升级,学院积极引导教师们追求高质量的论文发表,定期邀请国内外知名专家来校举办学术讲座和论文写作培训,为老师们提供学习和交流的机会。近些年学院发表科研论文质量不断提高,在Coordin.Chem.Rev.,Anal.Chem.,Chem.Commun.,Chem.Eng.J.等SCI一区和二区期刊杂志发表论文100多篇,高被引论文5篇;出版教材6部、专著2部,授权国家发明专利70余项、实用新型专利50余项,整体科研水平和学术影响力不断提升。

化学学科跻身ESI全球前1%的发展历程可谓水到渠成、瓜熟蒂落。秉持“不求其成,反求诸己”的治学态度,专注于夯实学术根基。通过构建创新平台、引进顶尖人才、打造科研团队、深耕重点项目、培育学术新秀、促进产学研用深度融合等一系列务实举措,厚积薄发。

正如催化反应需要合适的温度与压力,学术突破亦需时间的沉淀与静待花开的耐心。黄冈师范学院化学学科从平凡走向卓越的历程,是一部充满激情与奋斗的传奇,未来,相信化学人将用他们坚定的信念、不懈的努力和创新的精神,书写了属于自己的辉煌篇章。(通讯员:余艳军、明童、祁白、高韵)