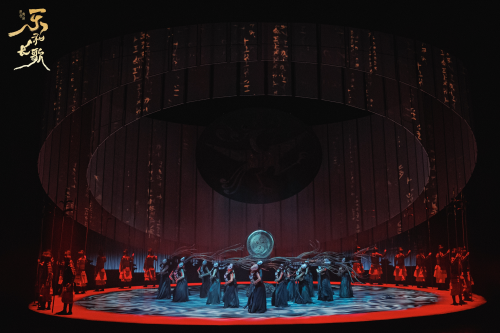

近日,由湖北省歌舞剧院创排的大型原创舞剧《乐和长歌》成功入围第十八届“文华奖”终评作品名单,成为本届全国舞台艺术领域备受瞩目的焦点。该剧以春秋战国时期的荆楚文化为背景,通过虚构的“和国”与“乐国”之间联姻与纷争的宏大叙事,融合历史、神话、哲学与当代舞台语汇,构建出一部兼具审美高度与思想深度的艺术佳作。

一、以舞为笔,重现楚韵风华

《乐和长歌》从创作之初就立足于对荆楚文化的深度挖掘与现代表达。舞台上,1:1复刻自湖北省博物馆的编钟与虎座凤架悬鼓,不仅作为道具出现,更成为推动剧情、承载情感的核心意象。编钟之声贯穿全剧,既是两国联姻的礼乐象征,也是战乱中精神不灭的隐喻。

舞剧在舞蹈语汇上极力还原楚地风貌。女子群舞中“翘袖折腰”的柔美灵动,男子战舞中的刚劲雄浑,巫舞与傩戏中神秘原始的仪式感,共同构建出一个瑰丽而充满张力的古楚世界。凤鸟、双头鸟等图腾符号频繁出现,既是对楚人泛神信仰与生命哲学的视觉化呈现,也暗合角色内心的情感流动与命运走向。

导演在叙事结构上打破线性时间,通过梦境、回忆、幻觉等多重时空交织,赋予舞台以诗意的流动性。这种处理不仅增强了戏剧的沉浸感,也让观众得以深入人物内心,感受其在乱世中关于爱、信念与抉择的挣扎。

二、“和”与“乐”:一场关于文明选择的哲学思辨

《乐和长歌》的剧名本身即蕴含深意。“和国”尚武,象征力量、秩序与征伐;“乐国”崇艺,代表礼乐、和平与抒情。两国的对立不仅是政治实体的冲突,更是两种文明价值观的碰撞。

剧中,和国世子“和成”作为核心人物,其成长轨迹贯穿全剧。从理想主义的继承者,到经历爱人身死、国家危亡的磨砺,最终通过“重铸编钟”这一象征性行为,实现个人与历史、武力与礼乐的和解。这一设定超越了简单的历史再现,上升为对“何为真正的强盛”的深刻追问——国家的强大是否必须依靠征伐?和平是否只能通过武力维系?

舞剧通过和成与乐安、希音、戈启等角色之间错综复杂的情感与权力网络,将个人命运与家国天下紧密相连。乐安之死不仅是情感的高潮,也是哲学转折点,促使和成乃至整个和国重新审视“和”与“乐”的本质关系。

三、视觉与音乐的深度融合,构建楚式美学系统

在视觉表达上,《乐和长歌》以红、黑、紫、白为主色调,构建出强烈的象征系统。黑色代表和成的权威与孤独,红色既象征乐安的炽烈纯真,也暗示战争的残酷与历史的血泪。服饰设计同样极具匠心,如戈启的大地色战袍暗示其立场模糊,战士甲片背后的骷髅意象则直指“一将功成万骨枯”的悲剧性。

舞台中央矗立的巨型竹简与编钟,不仅是楚文化的物质载体,更是历史时间的具象化。它们沉默地见证着人物的命运起伏,也成为连接古今的情感媒介。

音乐方面,舞剧融合了编钟古乐、楚调吟唱与现代作曲技法,为祭祀、宴享、战争等不同场景赋予截然不同的音乐性格。凝重与浪漫交织,恢弘与细腻并存,构建出层次丰富的听觉景观。

四、入围“文华奖”:不仅是荣誉,更是对舞剧创作的肯定

“文华奖”作为中国舞台艺术领域的政府最高奖,其评选标准不仅关注艺术表现力,更注重作品的文化底蕴、思想深度与创新价值。《乐和长歌》的入围,标志着该剧在叙事结构、文化表达、舞台美学等多方面获得了权威认可。

该剧自首演以来,已在多地巡演,引起广泛反响。不少评论认为,它成功打破了历史题材舞剧容易陷入的“唯美而空泛”困境,在审美愉悦之外,提供了强烈的思想冲击与情感共鸣。尤其是在全球冲突频发、文明对话亟需深化的当下,舞剧对“和平”与“强盛”的反思具有强烈的现实意义。

结语:一部舞剧,一场跨越千年的文明对话

《乐和长歌》不仅是一次对荆楚文化的深情回溯,更是一场关于人类共同命运的哲学探讨。它用舞蹈的语言,追问战争与和平、个体与家国、传统与创新的永恒命题。在第十八届“文华奖”的舞台上,它将以钟声为引,以凤鸟为翼,带领观众穿越千年,感受楚风楚韵的瑰丽,也思考我们时代的精神出路。

正如该剧导演王舸老师所言:“我们希望观众走出剧场时,不仅记住楚舞的美,更记住那些关于‘和’与‘乐’的思考。真正的文化自信,来自于对历史的深刻理解,以及对未来的清醒建构。”

《乐和长歌》,正以它的方式,叩击着这个时代的心弦。

文:董雨洁

图:何 铭